Chemindo #14

21 août 2013

La carte est envoyée de Mongtzé en recommandé le 14 octobre 1907. La belle-mère de François est décédée. Alexandre lui présente ses condoléances.

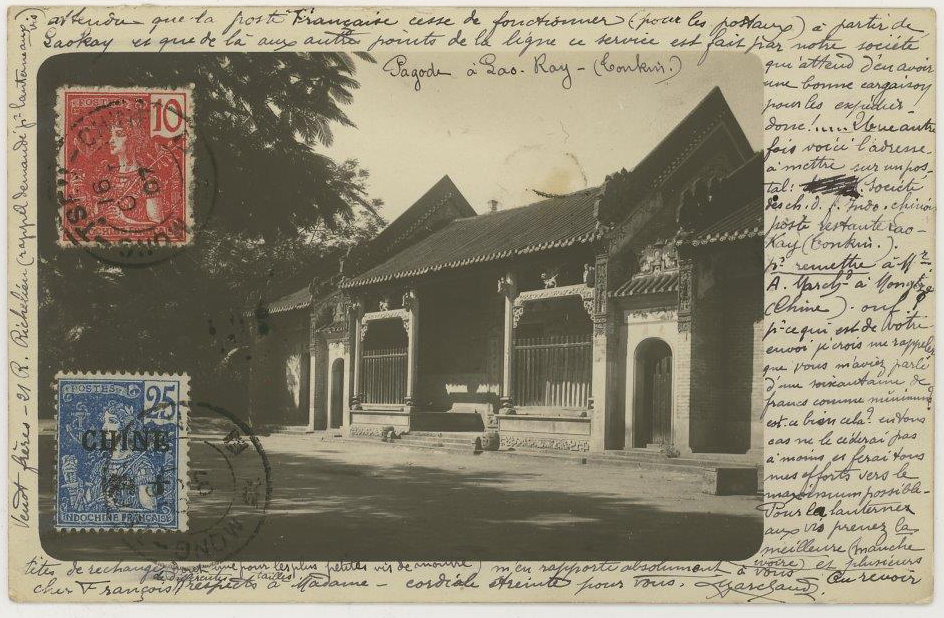

La photographie représente une pagode à Laokay. Nous le verrons, cette même année, François demandera au père d’Alexandre d’autres images de pagodes photographiées par son fils.

« La poste française, écrit-il ensuite, cesse de fonctionner (pour les postaux) à partir de Laokay et de là le service est fait par notre société qui attend d’en avoir une bonne cargaison pour les expédier. » Nous sommes en octobre 1907. Nos lecteurs connaisseurs de l’histoire postale de l’Indochine pourront peut-être nous éclairer sur ce point. « Donc, une autre fois, voici l’adresse à mettre sur un postal : Société des Chemins de fer indo-chinois, Poste restants Laokay (Tonkin) pour remettre à M. Marchand à Mongtzé (Chine). »

Alexandre travaille donc bien pour la Société des Chemins de fer indo-chinois (qu’il abrège en Chemindo) ou pour l’une des entreprises sous-traitantes, adjudicataire d’un « lot », parmi lesquelles beaucoup sont italiennes. En 1903, la Société répartit les 468 kilomètres de voie entre 12 entrepreneurs ; de 1906 à 1909 ils sont 54 (Marc Meuleau, voir infra). Georges-Auguste Marbotte travaillera ainsi successivement pour deux entrepreneurs, M. Waligorski, « adjudicataire d’un lot de 90 kilomètres dans la partie basse du tracé, le long du Nam-Ti », puis, les travaux de ce lot s’achevant, M. Bozzolo, originaire de Marchirolo, « petite bourgade lombarde proche de Varèse, tout près de la frontière suisse », responsable d’une tranche de travaux près de Loukou. Je parlerai bientôt plus en détail de cet expert-comptable qui participa à l’aventure de la construction du chemin de fer dans la région de Loakay (grâce au récit qu’en fait son petit-fils, Pierre Marbotte, Un chemin de fer au Yunnan. L’aventure d’une famille française en Chine, Alan Sutton ed., 2006.)

Mais Alexandre est arrivé en 1902. Nous le savons installé à Mongtsé; il prend un congé de quelques mois à l’été 1906. Il restera jusqu’en 1910, année de l’achèvement de la ligne. Plutôt qu’employé d’un entrepreneur sous-traitant, il semble bien qu’il ait été l’un des ingénieurs responsables de l’avancement des travaux, basé à Mongtsé, « port » ouvert aux Européens, à mi-chemin du tracé Laokay – Yunnan Fou.

La lecture de deux documents permet de mettre en contexte cette hypothèse et d’apprécier les difficultés matérielles et financières qu’a connues ce chemin de fer.

Le premier est un article paru le 1er mai 1911 dans La construction lyonnaise, journal bi-mensuel d’architecture, de génie civil et de travaux public, après l’achèvement de la ligne. Jusqu’en 1906, les travaux de construction proprement dits n’avancent pas vite.

[green_box] « Cette voie de pénétration en Chine de l’influence française, qui s’étend jusqu’à Yunnan-Fou, à 465 kilomètres de Laokay et à 761 kilomètres de Hanoï, la capitale du Tonkin, est actuellement terminée et mise en exploitation, après des péripéties et des difficultés sans nombre, que la ténacité des constructeurs a pu surmonter, de manière à devancer de dix mois les délais de construction et d’exploitation impartis par les traités de concession. Les difficultés ont été d’autant plus grandes que la ligne du Tonkin, allant de Haiphong à Laokay, n’étant pas encore terminée quand les travaux du chemin de fer du Yunnan furent entrepris, la Compagnie dut, par suite, faire tous les transports, au début par le fleuve Rouge, d’abord au moyen de jonques annamites à voiles, aidées ensuite par des chaloupes à vapeur et un canot à pétrole. Mais la navigation ne pouvait dépasser Laokay et Manhao ; de là, il fallait remonter, à cheval ou en chaise à porteur, et franchir un col de 1 100 mètres d’altitude pour rejoindre la ligne à Mongtsé à 150 kilomètres de Laokay. Le trajet, par ces différents moyens de transport, durait de quarante à cinquante jours. On transportait ainsi, non seulement le matériel de construction, les explosifs et le ciment, mais encore des vivres pour un personnel ouvrier qui, déjà, vers la fin de l’année 1905, comptait une véritable armée de 30 000 hommes. Aussi, rien que pour le transport du riz nécessaire à la nourriture ce cette formidable agglomération d’ouvriers, il fallait 5 000 chevaux, chaque bête portant une charge limitée à 80 kilogrammes. Le service de transport complet exigeait 7 à 8 000 chevaux, à raison de 70 tonnes par jour.

Le tracé du chemin de fer, à partir de Laokay, suit les flancs de la vallée de Nam-Ti, affluent de gauche du fleuve Rouge, sur lesquels il s’élève, à l’altitude de 1 702 mètres jusqu’à la crête du massif formant la chaîne séparative du bassin du fleuve Rouge et de la rivière de Canton, où se trouve la station de Tse-Tsouen. C’est à 50 kilomètres environ avant d’atteindre cette dernière station que la ligne, formant un U très accentué, contourne le faux Nam-TI, qu’elle traverse sur le viaduc métallique, à supports arcboutés, d’une allure si hardie, […]. La ligne descend ensuite dans la plaine de Mongtsé et suit le plateau, jusqu’à la station d’Amitcheou. Elle remonte ensuite la vallée du Ta-Tchen-Ho, jusqu’à la plaine d’Y-Leang, sur la ligne de séparation des bassins de la rivière de Canton et du fleuve Bleu ou Yang Tsé-Kiang. Pour passer de la plaine d’Y-Leang à celle de Yunnan-Fou, elle doit franchir un col de 2 030 mètres d’altitude, qui forme le point culminant du tracé; elle atteint enfin Yunnan-Fou, point terminus du parcours, en se maintenant à la côte moyenne de 1 900 mètres. » [/green_box]

Le deuxième est extrait d’un ouvrage de Marc Meuleau, Des pionniers en Extrême-Orient. Histoire de la Banque de l’Indochine 1875-1975, Fayard, 1990, 652 p.

[grey_box] « La construction des deux tronçons, au Tonkin et au Yunnan, s’effectue séparément. En Indochine, les travaux se font sous régie à partir de 1903 et, en février 1906, les 475 kilomètres de voie allant de Haiphong à Laokay sont achevés. Au Yunnan, la Compagnie française des chemins de fer d’Indochine et du Yunnan, détentrice de la concession, confie à la Société de construction des chemins de fer indochinois la réalisation de la voie pour un prix forfaitaire de 95 millions. Cette société, créée pour la circonstance, regroupe en fait les banques actionnaires de la Compagnie et les deux entreprises métallurgiques membres du consortium [la Régie générale des chemins de fer et la Société de Construction des Batignolles]. Mais les travaux piétinent. Le tracé primitivement retenu se révèle irréalisable pour monter des premiers contreforts, à 400 mètres d’altitude, jusqu’à 1 700 mètres, hauteur moyenne du plateau yunnanais. Le nouveau tracé n’est approuvé qu’en janvier 1904. En avril 1906, la Société invoque le changement de tracé, l’achèvement avec huit mois de retard de la ligne Haiphong-Laokay qui ne permet pas d’acheminer à temps le matériel venu de France et immobilisé à Haiphong, et l’insalubrité de la vallée du Namti, où 10 000 coolies meurent de 1904 à 1909, pour réclamer une révision de la convention devant des dépenses en large dépassement du devis initial. D’avril 1906 à février 1907, des mesures transitoires sont prises, jusqu’à ce qu’une loi fixe les conditions d’un nouvel apport de fonds. Deux solutions se présentent au gouvernement : refuser tout appui à la Compagnie et mettre la construction de la voie en régie, ou poursuivre les travaux en fournissant à la Compagnie des moyens financiers supplémentaires. Les enquêtes menées par les représentants de l’État relèvent les nombreuses erreurs de la Compagnie concessionnaire. En janvier 1907, le consul de France à Mongtsé envoie au ministre des Colonies Milliès-Lacroix un rapport sans complaisance : « L’enquête de la commission va lui permettre de présenter un projet de loi pour un emprunt dont le montant atteindra sans doute de 40 à 45 millions [de francs]. La Société prétend que 62 nouveaux millions sont nécessaires, mais là-dessus, elle compte son bénéfice, soit 15 millions. Or, comme elle semble bien avoir commis d’assez grosses fautes, il paraîtra juste qu’elle les paie par un bénéfice moindre. Le contrôle financier étroit qui lui sera imposé permettra également de réduire les frais généraux, les libéralités parfois excessives de la Société envers les entrepreneurs, toute cette « gabegie » et ce coulage qui ont dans le passé coûté si cher.» Lettre du 25 janvier 1907.

Pourtant, le gouvernement choisit de maintenir le cadre existant. Par la convention du 15 février 1907, approuvée par la loi du 7 mars 1907, le gouvernement français accepte de prélever jusqu’à 30 millions de francs sur le reliquat de l’emprunt indochinois de 200 millions de francs, la Compagnie augmente son capital de 12,5 à 17,5 millions, et tous deux s’en remettent à une commission arbitrale pour fixer définitivement les responsabilités respectives et le montant des nouveaux apports de chacun. Le 13 avril 1908, la commission rend sa sentence. Au lieu des 101 millions de francs initialement prévus, la ligne de Laokay à Yunnanfou est estimée à 158 millions. 25,4 millions sont à la charge de la Compagnie, le solde devant être apporté par la colonie d’Indochine. Une justice de Salomon qui double l’investissement initial de la Compagnie et contraint la Société de construction des chemins de fer indochinois à se mettre en liquidation judiciaire. La Compagnie, elle aussi menacée, ne traverse l’orage qu’en émettant un second emprunt de 10,5 millions en 1909. Bien que la voie soit ouverte de Haiphong à Mongtsé depuis 1908, et malgré un succès supérieur aux prévisions pour le tronçon Haiphong-Laokay, les recettes d’exploitation sont encore trop maigres pour couvrir le supplément de dépense. De son côté, le gouvernement général de l’Indochine lance un emprunt de 53 millions, dit de «liquidation des chemins de fer d’Indochine et du Yunnan ». [/grey_box]

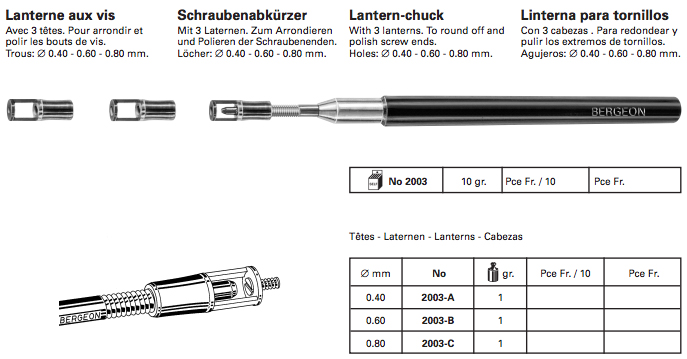

Pour finir, Alexandre demande à François de lui envoyer une lanterne aux vis et lui indique l’adresse des Établissements Verrot Frères. « Prenez la meilleure (manche ivoire) et plusieurs têtes de rechange, de différentes tailles, dont une pour les plus petites vis de montres. M’en rapporte absolument à vous. »

Outil d’horlogerie, la lanterne aux vis sert à polir l’extrémité des vis : « Pour polir l’extrémité du filet, la vis peut être maintenue dans une lanterne. On laisse dépasser le bout pour pouvoir l’arrondir et le polir sur du bois chargé de diamantine. Le polissage s’effectue en faisant tourner la lanterne entre les doigts. Une vis trop longue peut également être raccourcie avec une lanterne. » Source.

En voici une version moderne :

À suivre : Halage d’une jonque