Arthur Rimbaud et Henry de Monfreid en Éthiopie

15 novembre 2020Nous avons le plaisir d’accueillir Philippe Oberlé, auteur d’un livre très documenté et illustré : Arthur Rimbaud et Henry de Monfreid en Éthiopie, la disparition d’un poète, l’annonce d’un romancier.

À la fin de sa vie, Arthur Rimbaud a géré un comptoir commercial en Éthiopie. Vingt ans plus tard, Henry de Monfreid arrive dans la même région du Harar pour exercer le même métier pendant plus de deux ans. Ils nous racontent les péripéties de leur existence à travers des extraits des lettres envoyées à leurs proches en France. Ces textes, commentés, sont classés en 23 chapitres thématiques.

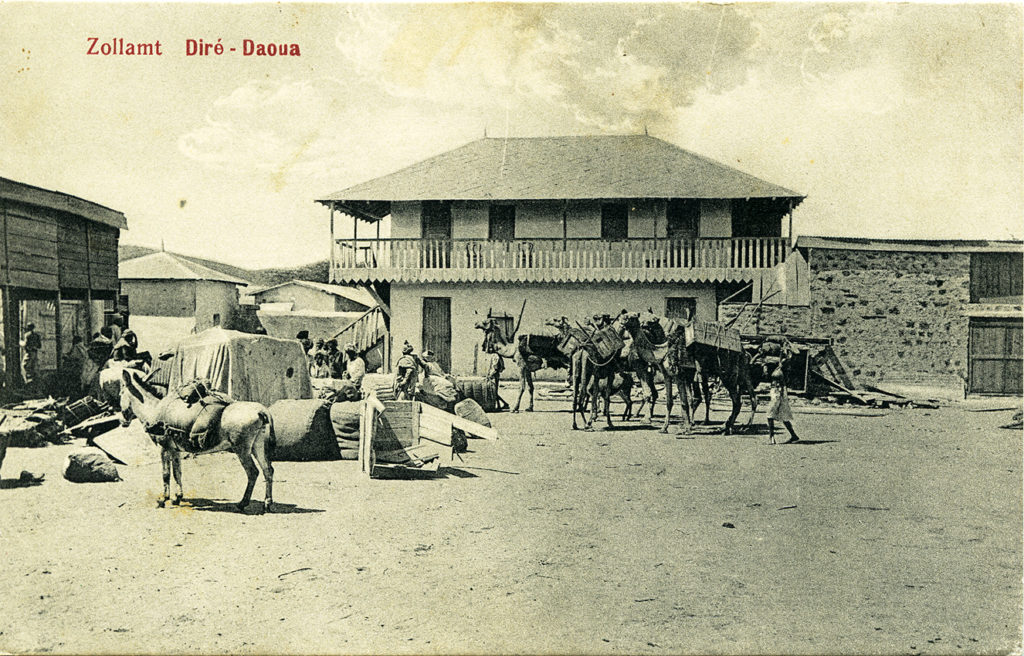

Le livre est illustré avec 200 photos ou gravures de l’époque (1880-1920), pour la plupart inédites, nous montrant ce que Rimbaud et Monfreid ont vu. Nous découvrons avec eux les rives de la mer Rouge et l’empire de Ménélik : Obock, Tadjoura, Djibouti, Zeila, Guildessa, Dire-Daoua, Harar, Ankober, etc. Des portraits nous montrent Rimbaud, Monfreid, Bardey, Ilg, Abou Bekr, Makonnen, Ménélik, Mgr Cahagne, Mgr Jarosseau, Soleillet, Sotiro, Mariam, les frères Borelli, Guigniony, Tafari Makonnen (futur Hailé Sélassié), etc. Une chronologie en 7 pages donne les repères importants de l’histoire de la région. Les sources des textes, et des commentaires, sont donnés en 380 notes de fin d’ouvrage.

L’auteur avait publié chez Présence africaine Afars et Somalis, le dossier de Djibouti, puis une Histoire de Djibouti.

Un livre au format 21 x 29 cm, en couleurs, broché, 280 pages.

En vente 28 euros à Paris chez l’Harmattan, 16 rue des Écoles, Paris 5e. Édité par l’auteur, envoi postal direct au même prix (port inclus), règlement par chèque, PayPal, virement bancaire. Contact : philoberle@netcourrier.com

L’auteur peut vous envoyer par mail sur demande une sélection d’une dizaine de pages (Sommaire, introduction, quelques pages d’illustrations), une recension du livre par Guillaume de Monfreid, une autre par l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.

———————————————————————————————————-

Philippe Oberlé nous propose, sous la forme d’un article inédit, un aperçu de son livre :

HENRY DE MONFREID À DIRE-DAOUA

Aller vivre sur une autre face de la terre.

« Je revois encore la silhouette de l’Oxus, un des anciens paquebots des Messageries Maritimes, les plus rapides de leur époque, taillés en croiseur, à l’étrave effilée, aux murailles verticales, faite pour trancher la mer, sans souci des vagues. (…) À la vue de ce vaisseau, à l’odeur de goudron des cordages, aux relents de saumure et d’épices des docks, à la voix de tous ces gens de mer, tout ce qui sommeillait en moi venait de s’éveiller. La brise fraîche du large, par-dessus la jetée où brisait la mer, m’arriva comme une caresse sauvage, comme une bouffée de liberté crachée en plein visage. » (H. de Monfreid, Le Lépreux, 1935).

Henry de Monfreid, 32 ans, né en 1879, vient d’embarquer à Marseille le 10 août 1911 à bord du paquebot Oxus, à destination de Djibouti. Il a décidé de partir au loin, las de sa vie médiocre en France où il a exercé divers métiers, vendeur de café en porte à porte à Paris, chauffeur de maître, agent commercial, employé dans une société laitière, avant d’investir dans une laiterie qui sera dévastée par une inondation en janvier 1910.

En ce début du 20e siècle, beaucoup de jeunes gens cherchent fortune au loin. C’est la grande période coloniale et celle des paquebots qui relient avec facilité l’Europe au reste du monde. Henry, enfant, a connu Paul Gauguin, ce peintre qui avait souvent rendu visite à son père, et qui avait rompu avec la monotonie et l’accablement de l’Europe pour s’exiler à Tahiti en 1891. Il a connu aussi Victor Segalen, autre ami de son père, médecin de la marine, parti en 1903 à Tahiti puis en 1909 en Chine. « Hanté à mon insu par les visions tahitiennes des toiles de Gauguin, je songeais à m’en aller vivre comme lui sur une autre face de la terre. »

Henry était bien décidé à partir, mais pour aller où ? Un petit hasard décida de son sort. L’un de ses amis connaissait un négociant en Éthiopie, nommé Gabriel Guigniony. Celui-ci lui proposa un contrat dans son comptoir de Dire-Daoua, au salaire de cent cinquante francs par mois, mais il devait payer lui-même son voyage. Rien de mirobolant, mais pressé de s’en aller, il accepte. Il prend un billet de troisième classe sur l’Oxus et arrive ainsi à Djibouti en dix jours.

C’est le début de la vie aventureuse de Monfreid en Éthiopie, puis à Djibouti, à Obock, sur les rives de la mer Rouge, vie qui se poursuivra dans cette région du monde pendant plus de deux décennies. « Sans un sou, le cœur vide, il s’embarqua pour l’Abyssinie. Il avait alors dépassé la trentaine. Il considérait que sa vie était achevée. Elle commença. » (Joseph Kessel)

Monfreid ne reste que quelques jours à Djibouti puis il prend le chemin de fer pour rejoindre son poste à Dire-Daoua, terminus temporaire de la ligne, ville nouvelle et siège des ateliers centraux du chemin de fer. Par suite de gros problèmes financiers, la voie ferrée n’atteindra la capitale Addis-Abeba qu’en 1917.

Il lui faudra douze heures pour parcourir les 309 km qui séparent Djibouti de Dire-Daoua, située à 1200 mètres d’altitude. Il sera basé à Dire-Daoua pour son employeur Guigniony jusque fin mars 1912, puis à Djibouti d’avril à août pour assurer l’intérim de l’agence de Djibouti. En septembre, retour à Dire-Daoua, puis il va gérer un comptoir dans la petite bourgade de Deder, à environ 85 km plus à l’Ouest, jusqu’en avril 1913. Il retourne à Djibouti en mai, solde ses comptes avec Guigniony et décide de se lancer pour commencer dans la collecte et même l’élevage des huîtres perlières. S’ensuivra une quinzaine d’années d’aventures diverses, jusqu’en 1928.

Les lettres de Monfreid racontent sa vie à Dire-Daoua et environs.

La vie de Monfreid à Dire-Daoua et à Deder nous est connue par les lettres qu’il envoyait en France à son père ainsi qu’à son amie et future épouse Armgart. Ces lettres n’avaient aucune prétention littéraire et n’avaient pas vocation à être publiées. Elles ne cherchaient donc pas à captiver des lecteurs, mais simplement à rendre compte de sa vie quotidienne à ses proches. Il racontait sa manière de vivre, son travail, ses expéditions à cheval dans une nature grandiose, mais souvent sauvage, ses rapports avec les populations. Il décrivait des mœurs et coutumes locales, et parlait de ses compagnes abyssines ou somalies. Une écriture spontanée, authentique, sans prétention, mais son style direct et incisif, ses descriptions savoureuses, ses phrases percutantes annonçaient déjà son futur talent d’écrivain.

Ces Lettres d’Abyssinie (août 1911 à octobre 1913) ont été publiées aux éditions Flammarion en 1999, elles comprennent 72 lettres à son père et 38 à Armgart. Mises ainsi bout à bout, elles forment un véritable journal personnel, parfois bien pittoresque comme ce passage d’une rare lettre à sa demi-sœur Agnès, écrite dans de précaires conditions à Badessa, un village de la brousse éthiopienne où il est venu fermer la petite agence de Guigniony qui ne rapportait rien : « Je suis sous la pluie depuis trois jours et sous la petite tente de fortune où je suis abrité, j’entends crépiter la pluie comme un roulement de tambour ininterrompu. La grande plaine herbue où j’ai dû m’arrêter n’est plus qu’un immense marécage où les flaques rouges d’eau boueuse font d’étranges dessins. Mes mules tournent le dos aux averses, immobiles, résignées, en secouant leurs longues oreilles à intervalles réguliers. Le ciel est noir partout, tout est plein d’eau, pas de bois pour faire du feu. Je ne sais pas trop ce que je vais manger ? J’ai bien tué 2 pintades qui ne verront pas d’inconvénient à ce que je les mange, mais il faudra les manger crues. Et puis m… zut, mon sel est fondu ! Il ne me reste que du sucre. »

Le travail de Monfreid consistait à gérer des petits comptoirs commerciaux de la maison Guigniony. Ces comptoirs collectaient des produits locaux qu’il fallait ensuite exporter vers le port de Djibouti : du café, des peaux de bœufs, de l’ivoire, du musc de civette, de la gomme arabique, des peaux d’animaux sauvages, des plumes d’autruche, et en sens inverse Guigniony importait des marchandises d’Europe pour les revendre localement : tissus, soieries, lainages, casseroles, quincaillerie, savon, pétrole, etc.

Ses fonctions étaient à peu près identiques à celles d’Arthur Rimbaud qui gérait à Harar en 1881 puis en 1883/84 un comptoir pour la maison Bardey d’Aden, et ensuite un comptoir à son propre compte de 1888 jusqu’à son départ définitif début 1891. Pendant ces trois dernières années, Rimbaud représentait à Harar les intérêts de la maison César Tian d’Aden. Après le départ de Rimbaud, c’est Gabriel Guigniony qui est devenu l’agent de César Tian à Harar de 1892 à 1897, avant de s’installer à son propre compte. À l’époque de Rimbaud les marchandises de la région de Harar descendaient par caravanes de chameaux en trois semaines jusqu’au port de Zeila, d’où elles étaient exportées en Europe via Aden. À l’époque de Monfreid, le chemin de fer remplaçait les caravanes, la ville nouvelle de Dire-Daoua s’était développée au détriment de Harar, et le port de Djibouti, à une journée de train, avait supplanté celui de Zeila.

En octobre 1911 Monfreid annonce dans une lettre à son père qu’il va quitter Dire-Daoua pour installer un nouveau comptoir loin dans l’intérieur des terres : « je vais être trois semaines absent et loin de tout monde civilisé. Je vais avec deux Arabes interprètes installer une agence pour l’achat du café, dans l’intérieur à 200 km de toute agglomération. Le café étant fort rare cette année il faut aller le chercher là où personne ne va. La balade sera intéressante, car je vais au fond du Tchertcher, massif de montagnes d’une altitude moyenne de 3000 m. Je pars à cheval suivi de 2 ânes portant le campement et les vivres plus mon Somali porte flingot… Je laisserai mon cheval en route pour prendre un mulet, car dans la dernière partie les montagnes sont très escarpées, couvertes de forêts de pins et sans aucune piste avec des roches impraticables aux chevaux. »

En novembre il est à Bourka : « Ce soir nous sommes à Bourka où nous campons en attendant qu’on ait fait les huttes qui constitueront la nouvelle agence. Je me fais fort bien de cette vie à la belle étoile avec des soirées passées autour d’un feu entre 3 pierres, voisinant avec les mulets entravés qui broutent à 3 pas de nous. Je n’ai pas de tente et je dois coucher en plein vent. »

Tâches quotidiennes à l’agence de Deder en décembre 1912 : « Je suis débordé d’ouvrage : j’ai à surveiller les comptes des courtiers indigènes que j’envoie acheter au loin. Je dois aller d’une agence à l’autre et ce sont des courses à cheval de plusieurs heures, parfois 2 jours. Je fabrique des liqueurs pour les indigènes, des cartouches, des vêtements. Je vends des étoffes, du sel, du savon, de l’encens, du pétrole, etc. »

2- Le « laga » après de fortes pluies d’orages. Selon Monfreid, ces eaux tumultueuses peuvent engloutir des chameaux. (Carte postale de l’époque italienne, vers 1936)

Rencontre avec Tafari Makonnen, le futur empereur Hailé Sélassié.

En janvier 1912, Monfreid se trouve à Lafto, à une vingtaine de kilomètres de Deder, lorsque le cortège du Dedjas Tafari Makonnen, gouverneur de Harar et futur empereur Hailé Sélassié, passe à proximité, en route vers Addis-Abeba : « Une cohue d’Abyssins avec des fusils ; peut-être 500 à 600 puis protégés par des parasols de soie multicolores, les prêtres. Ils sont trois vêtus chacun d’une robe en velours respectivement violette, verte et rouge, et cela dans les tons les plus vifs de la gamme, derrière marchent les « Lettrés », hommes instruits qui constituent le vrai clergé. Ceux-là sans costumes spéciaux. Puis une première série de musiciens qui soufflent dans de longues trompes qui rendent un son demi-grave et un peu nasillard. (…) Puis marchant un peu sur la gauche une horde de femmes proférant des cris stridents. (…) Ce cri poussé par des milliers de poitrines semble faire vibrer l’air. Enfin le Dedjas, à cheval, précédé de 4 types qui soufflent dans de longues flûtes (…) Puis une foule d’Abyssins. Tout ça vêtu en blanc ou rouge, sous un soleil ardent, au milieu de la cacophonie qui résulte de toutes les musiques que je viens de te décrire. (…) Puis ce sont les fantasias à cheval, des combats à la lance (sans fer), etc. » Monfreid obtient une audience privée avec le Dedjas : « Il est seul dans sa tente. C’est un jeune homme de 20 ans à peine, assez agréable de figure. (…) Je reste une heure au cours de laquelle je conduis la conversation de façon à flatter son amour-propre tout en causant des questions qui m’intéressent. Il m’offre l’hydromel que j’avale sans sourciller : du cidre dur qui sent le moisi. Enfin je prends congé et je sors au milieu des saluts respectueux de toute la suite, jugeant de ma notoriété par la longueur de l’audience. Il faut reconnaître que dans ce pays la qualité de Français ouvre toutes les portes. »

À Dire-Daoua, Monfreid fréquente parfois les quelques Européens installés dans la ville, mais le moins possible. Il n’apprécie guère l’oisiveté de ces coloniaux qui passent leurs loisirs à boire ou jouer aux cartes. C’est d’ailleurs un point commun avec Arthur Rimbaud. Tous deux préfèrent la fréquentation des indigènes. Tous deux s’habillent très simplement, comme les indigènes. La veille de Noël 1911 Monfreid écrit de Dire-Daoua à son père : « Je vais probablement filer dans le Tchertcher pendant cette semaine des fêtes de Noël et de Jour de l’An, car je ne me soucie pas de participer aux gueuletons divers de MM. les Européens de mon entourage. Pas un seul d’entre eux n’est intéressant. »

Les compagnes de Monfreid, le drame.

Rimbaud était discret sur ses fréquentations féminines, on sait toutefois, par des témoins de l’époque, qu’il a eu des compagnes féminines. Le musée Rimbaud de Charleville-Mézières conserve une photo de Mariam, compagne éthiopienne de Rimbaud à Aden. Monfreid, bien au contraire, donne à son père, et parfois aussi à son amie Armgart, de nombreuses informations sur ses compagnes successives : une femme Gourgoura, puis Fathouma, femme somalie de la région de Guardafui, puis Fathouma II, Somalie Abérionis, puis Sénéna, Somalie de Berbera, puis Oubénèche, une Galla du Choa. En juin 1913 Monfreid se rend pour quelques mois en France, il épouse Armgard Freudenfeld au mois d’août. Fin septembre il regagne seul Djibouti, sa femme ne viendra le rejoindre que trois ans plus tard.

Pendant l’un des séjours de Monfreid à Dire-Daoua, un drame survient le 14 janvier 1912 : Fathouma est morte, tuée par une balle du revolver d’Henry que son boy Ali manipulait et nettoyait sans précaution. « J’étais à la douane quand on m’a prévenu : le boy en tripotant mon révolver l’a fait partir et la balle a traversé la pauvre femme de part en part en entrant par le rein droit et sortant sous le sein gauche. Je l’ai trouvée râlant étendue à terre : elle m’a regardé et a pu me dire “calas” qui veut dire c’est fini… Sur ce beau corps de bronze ce petit trou rose qui ne saignait presque pas avait quelque chose d’effrayant. Je m’étais attaché à cette femme, gaie, douce, ne pensant qu’à m’être agréable. (…) Par deux fois ses mains se crispent sur la plaie comme pour en arracher une chose imaginaire ; mais l’hémorragie interne fait son œuvre, le pouls ne bat plus, deux convulsions et je n’ai devant moi qu’un cadavre déjà froid aux extrémités. J’ai pleuré comme un idiot devant ce pauvre être de vie et de gaité détruit en quelques secondes, gisant là dans une petite mare de sang figé. »

Il décrit les rites funéraires organisés par les parents et amis de Fathouma : « La forme blanche, roulée dans un linceul franchit ma porte, sous le soleil de midi et je vois le petit cortège qui diminue peu à peu au milieu du grand Laga de sable jaune qui sépare le Magala de la ville Européenne. Je ne distingue plus sous l’éclat du soleil que la petite tache blanche qui semble devenir plus brillante à mesure qu’elle s’éloigne comme pour prolonger un adieu. » (…) Je vais seller mon mulet et je pars ; où, je n’en sais rien, je prends la chasse pour prétexte et passerai la nuit dehors ; ça me changera les idées. (…) J’avais un petit foyer qui me sauvait de tous les Européens dont le champagne et le Pernod sont les seules distractions. Je fuis Diré-Daoua pour quelques jours, car ces gens m’horripilent en laissant entendre qu’une Négresse n’est après tout qu’une sorte d’animal facile à remplacer et qui ne doit pas mériter plus de regrets qu’un chien de peu de valeur. »

Monfreid ne deviendra romancier que beaucoup plus tard, à l’âge de 52 ans. Joseph Kessel, dont il fut le guide en Éthiopie et à Djibouti lorsque le grand reporter visita ces contrées pour préparer son article puis son livre sur les derniers trafiquants d’esclaves, lui recommanda de mettre en forme et de publier son journal de bord, dans lequel il consignait ses aventures en mer Rouge. C’est ainsi que parut en 1931 son premier « roman autobiographique », Les secrets de la mer Rouge, qui connut un très grand succès. Suivront une soixantaine d’autres livres, dont Le lépreux, en 1935, dans lequel il utilisera le tragique épisode de la mort de Fathouma. Pour mieux captiver ses lecteurs, l’accident deviendra un meurtre, inséré dans une longue intrigue. Curieusement, la femme du roman sera nommée Oubénèche, du nom de sa cinquième compagne. La plupart des romans de Monfreid s’appuient sur des souvenirs ou des aventures vécus, mais ils sont mis en scène et dramatisés.

Monfreid, industriel à Dire-Daoua.

Le 1er janvier 1903, la voie ferrée fut ouverte au trafic de Djibouti à Dire-Daoua. Après une longue période d’arrêt, le chantier avait repris en 1910 pour prolonger la voie de Dire-Daoua jusqu’à Addis-Abeba. De nombreuses entreprises et individus se bousculaient pour obtenir un lot de ce colossal chantier de 473 km. Monfreid ayant retrouvé par hasard à Dire-Daoua un ancien camarade de classe travaillant sur le projet, tenta sa chance en décembre 1913 en soumissionnant pour un lot de terrassement de 33 km. Il écrit à son père : « La région où se trouvent nos travaux est en plein désert, pas d’eau, pas de pierre, rien que de la terre argileuse et grasse, dure comme le roc par temps sec et formant une boue glissante par les pluies. Il nous faudra plus de 600 coolies pour arriver à faire les travaux en temps utile et 20 km de chemin de fer Decauville. (…) Nous escomptons un bénéfice de 60000 fr, mais il y a vingt concurrents. »Finalement, le chantier lui échappe, « obtenu par un Grec qui a fait des prix de famine ».

Bien des années plus tard, Henry de Monfreid deviendra industriel à Dire-Daoua. Ses aventures maritimes avaient fini par lui rapporter une petite fortune. Ses pêches d’huîtres perlières, ses activités de transport par boutres, ses trafics d’armes, mais surtout son trafic de haschich l’avaient bien enrichi. Il était basé dans sa maison d’Obock, au bord de la mer, avec son épouse Armgart et leurs enfants, Gisèle née en avril 1914, Amélie en août 1921 et Daniel en décembre 1922. Il décida d’acheter pour le bien-être de sa famille une maison sur les hauteurs de l’Éthiopie, dans un climat plus supportable surtout pendant l’été torride de la mer Rouge. Il fit l’acquisition en 1923 d’une terre avec une petite maison à Araoué, près de Harar. Le déménagement ne fut pas une mince affaire. Les caisses et les malles furent d’abord transportées par le boutre de Monfreid d’Obock à Djibouti. Suivit une longue journée de chemin de fer de Djibouti à Dire-Daoua. Après une nuit à l’hôtel, on installa toute la famille sur des mulets de selle, et les bagages sur des mulets de charge, et la petite caravane parcourut en deux jours la soixantaine de kilomètres jusqu’à Harar et Araoué, à 1855 mètres d’altitude.

Deux ans plus tard, en 1925, il racheta à Dire-Daoua la centrale électrique et une minoterie avec une fabrique de pâtes alimentaires, le tout appartenait à l’Italien Repici. Le fonctionnement de ces petites industries demandait beaucoup d’imagination et de débrouillardise technique. Quand un moteur de la centrale électrique tomba en panne, il le remplaça par le moteur de son boutre Altaïr, rapidement démonté et transporté à Dire-Daoua. Dans la cour de la centrale électrique se trouvait un petit logement que Monfreid et sa famille utilisaient souvent. Confortablement équipé, il était décoré, comme la maison d’Araoué, de tapis et d’objets rapportés par Henry à l’occasion de ses voyages en Arabie, Inde, ou Égypte. Un piano l’agrémentait, car Henry ne pouvait vivre sans cet instrument. Malgré les difficultés de transport, il avait réussi à installer un piano dans chacune de ses maisons, même à Obock ! Armgart séjournait souvent dans le logement de Dire-Daoua, car à certaines époques elle assurait le suivi de la bonne marche du moulin, de l’usine de pâtes et de la centrale électrique. Sans pitié, elle débrancha un jour le compteur du muezzin qui n’avait pas payé sa facture d’électricité. Dans son livre de souvenirs, sa fille Gisèle raconte que, âgée de treize ans, elle aida sa mère en relevant des compteurs pendant ses vacances d’été à Dire-Daoua (âgée de 10 à 17 ans, elle était pensionnaire à l’école protestante de Nîmes). Le bâtiment de la centrale électrique existe encore de nos jours à Dire-Daoua, il est vide, inutilisé, très dégradé, un vieux gardien y habite.

Les premières années, ces activités industrielles furent profitables pour Henry de Monfreid, mais ensuite beaucoup moins. Pour la minoterie il rencontra des difficultés, en raison d’une forte concurrence. Pour la centrale électrique, il eut des problèmes pour trouver des contremaîtres qualifiés et aussi un gestionnaire de confiance pour prendre soin de l’usine pendant ses nombreuses absences. Enfin, quand le négus Hailé Sélassié lui interdit en 1933 de revenir en Éthiopie, suite à la publication de son livre Vers les terres hostiles de l’Éthiopie, il perdit le contrôle de ses usines. Il ne put revenir en son domaine d’Araoué qu’après le départ en exil du Négus en mai 1936, mais fut obligé de quitter en 1941 après la défaite des Italiens et le retour de l’empereur. Arrêté par les Britanniques en 1942 pour une prétendue collusion avec l’ennemi italien, il passa dix mois en détention au Kenya, resta ensuite dans ce pays pour quelques années, revint définitivement en France en 1947 et s’installa à Ingrandes, à 50 km à l’est de Poitiers. En octobre 1914 il avait écrit dans une lettre à son épouse : « L’Europe n’est bonne que quand on est vieux pour y grignoter ses petites économies dans un coin tranquille, en soignant ses infirmités. » Il est décédé dans ce village le 13 décembre 1974, âgé de 95 ans. Un petit musée relevant de la commune, actuellement fermé, y perpétue le souvenir d’Henry de Monfreid.

———————————————————————————————————-

Quelques articles récents de Philippe Oberlé relatifs à Djibouti/Éthiopie/Rimbaud :

Les lecteurs du blog UN TRAIN EN AFRIQUE qui souhaitent recevoir certains de ces articles en PDF, peuvent le contacter philoberle@netcourrier.com

– Les plus anciennes cartes postales de Djibouti, dans la revue Images et Mémoires N° 50, décembre 2016.

– Le « Réveil de Djibouti » et les activités culturelles du service de l’information : souvenirs d’il y a 50 ans, dans la revue POUNT, cahiers d’études Corne de l’Afrique – Arabie du Sud N° 10, décembre 2016.

– Rimbaud comptable (les activités comptables de Rimbaud en Éthiopie), dans la revue Rimbaud vivant, de l’Association des amis de Rimbaud, N° 54/55, octobre 2017.

– De Djibouti à Dire-Daoua, la naissance du chemin de fer vue par la presse de l’époque (1898-1903), dans la revue POUNT, cahiers d’études Corne de l’Afrique – Arabie du Sud N° 12, octobre 2018.

– Rimbaud et les Messageries maritimes, dans la revue Rimbaud vivant, de l’Association des amis de Rimbaud, N° 58, octobre 2019.

– Djibouti : un éditeur de cartes postales peu scrupuleux, dans la revue Images et Mémoires N° 65, été 2020.

Merci, Hugues, pour cette info importante. Je commande le livre.

Vives amitiés

Jacques

Bonjour Jacques,

Philippe en sera ravi. h