Le Pavillon de la reine

21 avril 2016

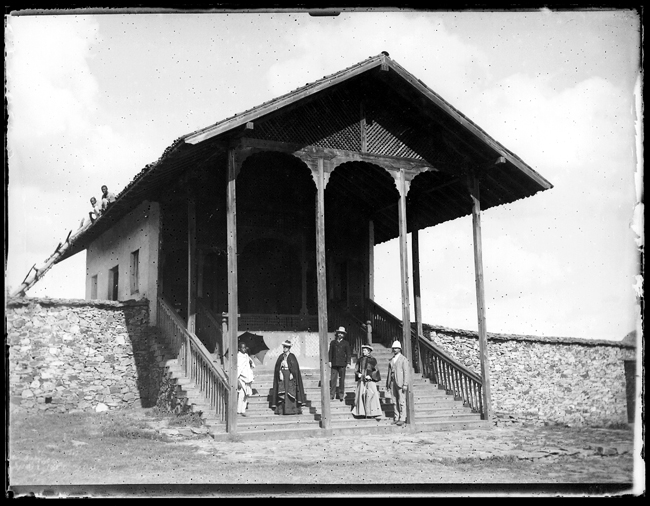

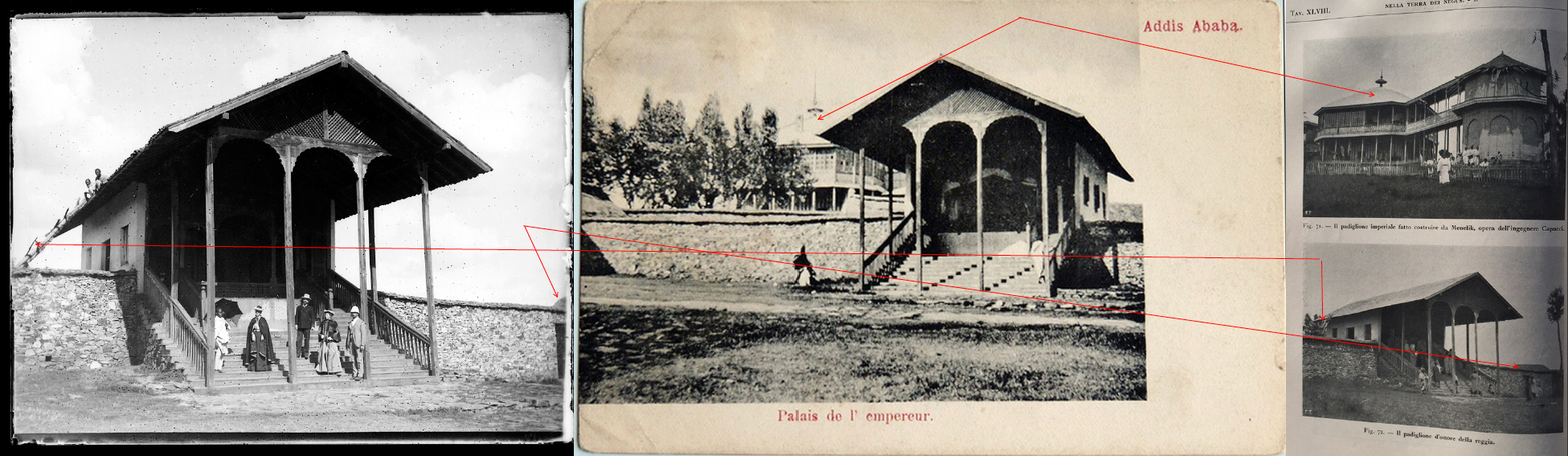

Négatif noir et blanc sur plaque de verre au gélatino-bromure d’argent, format 9 cm x 12 cm. Photographie Alfred Ilg. VMZ_800_22_004. Avec l’aimable autorisation et © Musée d’ethnographie de l’Université de Zurich. Tous droits réservés.

Le processus d’identification des photographies du fonds Ilg prend du temps. Il nécessite de rassembler des informations à partir de la littérature disponible et de croiser d’autres sources iconographiques. La photographie inventoriée VMZ.800.22.004 en est un bon exemple. Il montre aussi comment l’étude d’une image conduit, par celle se son contexte, à d’autres découvertes.

Le cliché présente un bâtiment du palais impérial d’Addis Abeba (Gebbi) 1 aujourd’hui complètement disparu. On y voit, posant sur les marches, deux couples d’Européens, et trois Éthiopiens. Un Éthiopien, vêtu d’un shamma, porte une ombrelle. Les deux autres sont juchés sur le toit, à côté d’une échelle par laquelle ils ont vraisemblablement grimpé.

Les Européens sont, de gauche à droite, la femme d’Alfred Ilg, Fanny née Gattiker ; un couple désigné comme « les Gattiker »2 ; un homme portant moustache qui pourrait être Alfred Ilg, mais je ne le pense pas (il paraît plus jeune).

Le bâtiment est à cheval sur un mur d’enceinte, composé pour sa partie avant d’une structure en bois assez gracieuse et qui a manifestement une fonction de représentation, et pour sa partie arrière d’une pièce, pourvue de fenêtres3 . On accède à l’intérieur de ce pavillon par deux séries de marches qui poursuivent à droite et à gauche le perron où se tiennent les personnages. En éclaircissant la partie sombre de cette photographie, on découvre un espace qui précise la fonction de représentation déjà pressentie : il s’agit d’une terrasse équipée d’un garde-corps en bois ouvragé qui permet de se tenir debout tourné vers l’extérieur ou d’être vu.

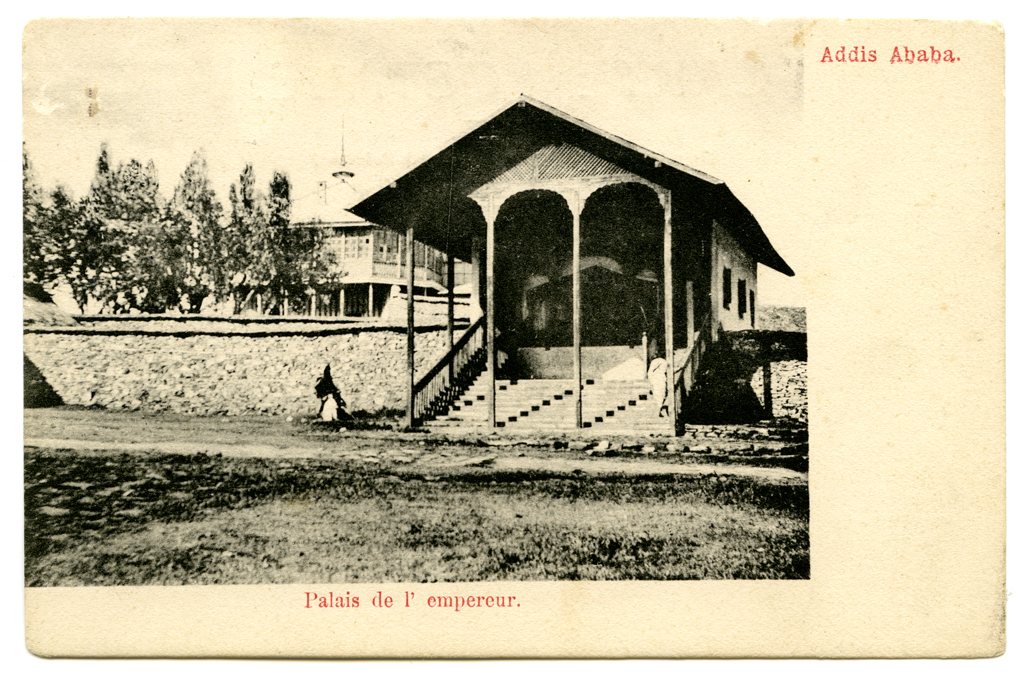

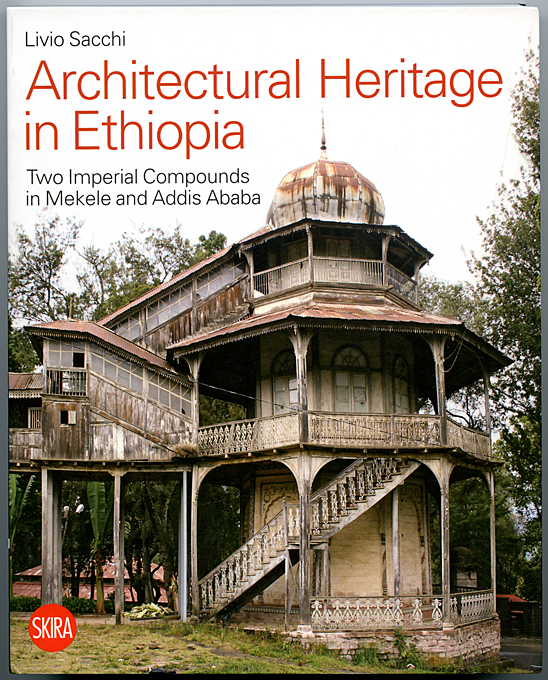

Une carte postale donne à voir ce même pavillon, mais photographié sous un autre angle, ce qui permet de découvrir un deuxième bâtiment en arrière-plan, à demi dissimulé par une haie d’arbres. Les légendes, imprimées en rouge, disent : « Addis Ababa. Palais de l’empereur ».

Carte postale. Addis Ababa. Palais de l’empereur. Photographe, date et éditeur inconnus. Coll. Serge Dewel.

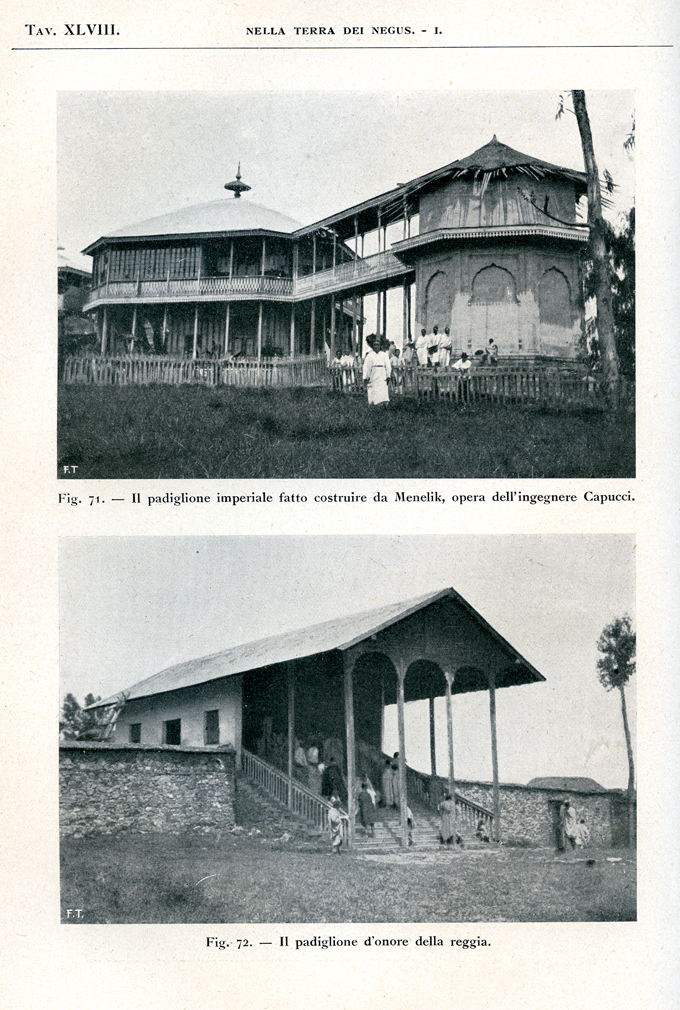

On retrouve aussi le bâtiment, pris sous un angle assez proche de celui de la photographie d’Ilg, dans le livre de Lincoln de Castro, publié à Milan en 1915 chez Fratelli Treves, Nella Terra dei Negus, fig. 72, T1. Je remercie Francis Falceto qui me l’a signalé. Je remercie également Derge Dewel et Serge Magallon pour les échanges d’informations et d’idées autour de ce bâtiment disparu.

La légende précise : « Le pavillon d’honneur de la reine ». On revoit l’échelle de nos grimpeurs et l’on voit mieux, à l’extrême droite de l’image, une porte basse existant dans le mur d’enceinte et, derrière le mur, ce qui est probablement un toit que l’on devinait à peine sur l’image du fonds Ilg (VMZ_800_22_004). La photographie montre aussi – c’est intéressant – une dizaine de personnes montant les marches du pavillon.

La combinaison des trois images du bâtiment, prises sous des angles de vue complémentaires, permet une compréhension élargie de l’espace où il se situait.

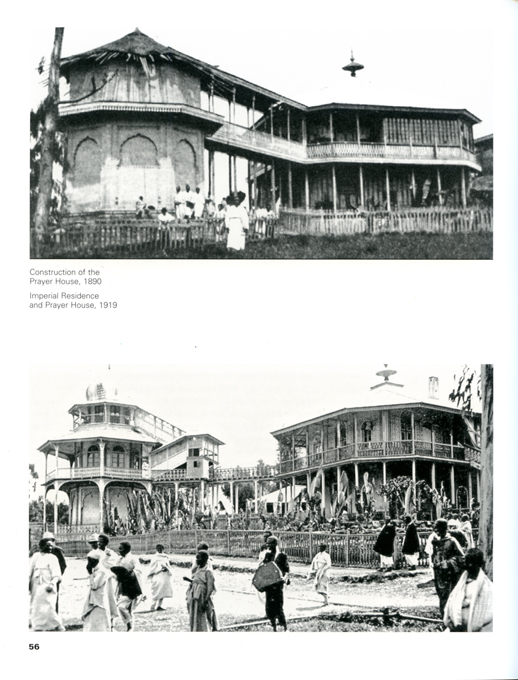

Cette restitution se précise d’autant mieux qu’une autre photographie, reproduite en fig. 71 du De Castro, montre le deuxième bâtiment visible en arrière-plan de la carte postale et désigné ici comme « le pavillon impérial que Ménélik a fait construire, œuvre de l’ingénieur Capucci »4. Ce bâtiment, la chambre à coucher de l’empereur, était relié à un oratoire dont on voit ici un premier état avant qu’il ne soit transformé et devienne le bâtiment que l’on connaît aujourd’hui (actuellement en restauration), caractéristique par sa structure complexe d’escaliers et de passerelles couvertes et par la forme de la toiture, qui lui a donné son nom : Enqulal bet, « la maison de l’œuf ». Le dernier étage abritait la « chambre du télescope » de laquelle Ménélik pouvait observer l’ensemble de la ville.

Deux photographies p. 56 du livre de Livio Sacchi, Architectural Héritage in Ethiopia, Skira, 2012, montrent clairement les deux états successifs de l’oratoire. Je pense pour ma part qu’il n’a pas été construit en 1890 mais vers 1893, un incendie ayant détruit une grande partie du Gebbi en 1892.

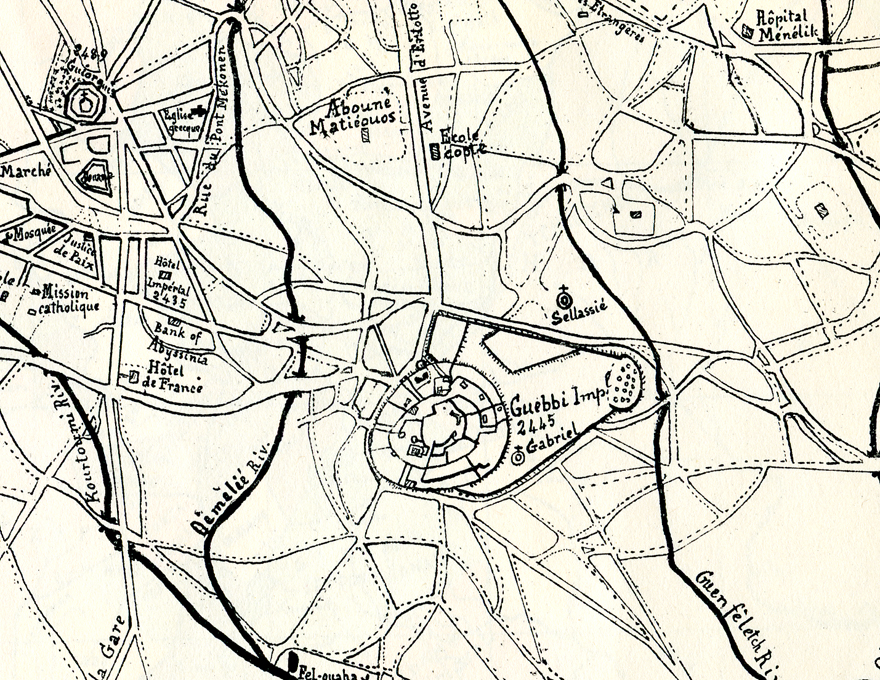

L’ensemble de ces images, si on les met en perspective d’autres photographies connues du Gebbi, permet de situer l’emplacement du Pavillon de la reine, aujourd’hui détruit. Ce qui constitue un élément intéressant en vue de dresser un plan du Gebbi à la fin des années 1890, document qui fait actuellement défaut.

De même il serait intéressant de rassembler une information complète sur l’ensemble des portes du Gebbi. Livio Sacchi en dénombre sept, au nombre desquelles Itegue ber, « la porte de la reine », qui pourrait bien être celle de notre photographie.

Enfin, il serait avantageux d’identifier l’auteur de la photographie reproduite sur la carte postale légendée en rouge, ainsi que son éditeur. Jean Adolphe Michel ?

Détail du plan d’Addis Abeba publié dans l’« Atlas de la Chronique du Règne de Ménélik II, Roi des rois d’Éthiopie », de Guèbrè Sellasié, publiée et annotée par Maurice de Coppet, 1930.

Notes

- Le mot Gebbi désigne en amharique la palissade qui constitue une enceinte fortifiée. Par extension, il est pris comme l’ensemble du palais impérial construit à partir de 1886 sur la meilleure colline de Finfine .↩

- C’est ainsi qu’ils sont nommés sur une légende manuscrite portée par Fanny Zwicky-Ilg, la fille d’Alfred et Fanny, dans les années 1970 sur un autre cliché les représentant. On les retrouve sur plusieurs photographies devant et dans la maison des Ilg. ↩

- Vraisemblablement une seule pièce, selon la tradition architecturale éthiopienne, mais ils se pourrait que sous l’influence d’architectes étrangers, comme le montre manifestement le style de ce pavillon, il y ait eu plusieurs pièces. ↩

- De Castro attribue ici à Capucci la construction de la résidence du palais. Nous disposons d’assez peu d’informations sur le rôle exact dévolu à Alfred Ilg dans cette construction (superviseur ?) et sur les contributions faites par des architectes étrangers, arméniens ou indiens, comme le laisse penser la décoration de la porte de l’Adérache.↩

.. qui appelle une nouvelle énigme à résoudre : la photographie que vous attribuez à Alfred Ilg VMZ_800_22_004 est reproduite dans l’ouvrage de Hugues Le Roux, « Ménélik et nous » (1902) p.191 (voir liens Gallica ci-après.)

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541435d/f203.image.r=

Dans l’avant-propos,

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541435d/f21.image.r=

il dit avoir réalisé les très nombreuses et variées photographies de l’ouvrage au vérascope Richard, dont certaines de la ligne Djibouti/Addis Ababa en construction à côté de photographies d’exploration aux sources du Nil Bleu..

Hugues Le Roux, voyageur aventurier polygraphe qui fit à ses heures le nègre pour Alphonse Daudet..

(à suivre)

Merci, Christian, de cet apport.

J’avais oublié l’existence de cette image dans le livre de Hugues Le Roux. Il est intéressant de remarquer la légende : « Antichambre des audiences ». Je pense que cette photographie est bien d’Alfred Ilg et non d’Hugues Le Roux. Certaines caractéristiques morphologiques, notamment ce petit ergo noir en haut au milieu de la photographie qui marque toute une série de photographies du fonds Ilg (et dont il faut encore que je démontre par une expertise technique qu’elles ont bien été prises avec l’appareil que possédait Ilg : une Delta 9×12, du Dr Krugener), me font penser qu’il s’agit d’une photographie d’Ilg. D’autre part, la présence des Gattiker sur le perron du pavillon, que l’on retrouve sur d’autres photographies du fonds Ilg (que je publierai bientôt), confirme à mon sens cette attribution.

Hugues Le Roux est bien l’auteur d’un certain nombre de clichés publiés dans son livre, qu’il tire lui-même avec son Verascope Richard, comme il le dit, mais il reproduit aussi des photographies qu’il a reçues d’Alfred Ilg notamment et aussi d’Augustin Alavaill, (le fils de Justin Alavaill, le rédacteur du « Djibouti ») pour les images qui traitent du chemin de fer, comme celle-ci (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541435d/f85.item.r=) que l’on trouve en carte postale de la série « Djibouti », publiée bien avant le voyage de Le Roux (http://www.africantrain.org/les-pionniers).

Il faut se souvenir que le voyage d’Hugues Le Roux est « subventionné » par le roi Ménélik, qui veut faire connaître son pays à l’étranger, et que cela a été organisé par Ilg et Chefneux, qui invitent le publiciste.

Hugues Le Roux revient une seconde fois en Ethiopie, en 1904, missionné cette fois par la Compagnie impériale des chemins de fer éthiopiens, pour soutenir Chefneux dans ses efforts d’obtenir du roi l’autorisation de poursuivre la construction de la voie ferrée, dans son tracé Diré-Daoua Addis Abeba.

A suivre en effet.